急な訃報でも大丈夫!香典の相場から袱紗の使い方・渡し方のマナーまで徹底解説

香典の基本知識

香典の意味と目的

香典とは、故人への供養とご遺族への支援の気持ちを表すために贈るお金のことです。葬儀費用の助けになる実用的な側面と、深い哀悼の意を伝える精神的な意味を持ちます。通夜や告別式では欠かせない弔意の表現手段の一つです。

関係性別・香典の金額目安

香典の金額は、故人との関係や地域の習慣によって異なりますが、以下が一般的な目安です。

- 両親・兄弟姉妹など近親者:1万円〜10万円

- 友人・同僚など親しい間柄:5,000円〜1万円

- 知人・仕事関係:3,000円〜5,000円

また、「4(死)」「9(苦)」などの忌み数を避けるのが通例。奇数や縁起の良い数(例:1万円、5千円、8万円など)を選びましょう。

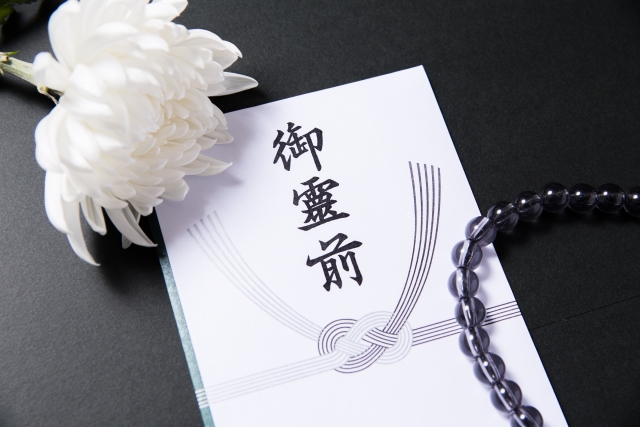

香典袋の選び方と表書き

香典袋は白黒、または銀黒の水引が使われた弔事用を選びます。表書きには宗教ごとの違いがありますが、「御霊前」は多くの宗教に対応できるため無難です。「御仏前」は仏教で四十九日以降に使います。筆ペンや毛筆を使って丁寧に書きましょう。

宗教や地域による違い

香典の表書きや金額、袱紗の使い方などは宗教や地域によって違いがあります。

- 仏教:「御霊前」・「御仏前」(四十九日後)

- 神道:「玉串料」・「御神前」

- キリスト教:「お花料」・「御ミサ料」

地域の慣習や遺族側の宗教に合わせた表現を選びましょう。

お札の入れ方のマナー

お札は新札を避け、軽く折り目のあるものを使います。どうしても新札しかない場合は、折り目をつけてから入れましょう。向きは肖像画が裏向きになるように封筒に収めます。中身が透けない封筒を選ぶとより丁寧な印象です。

袱紗(ふくさ)の選び方

袱紗の種類と特徴

袱紗には主に以下の種類があります。

- 風呂敷型:布を折って包む伝統的なタイプ。畳んで携帯しやすい反面、使い方に慣れが必要。

- 台付き袱紗:中に台紙が入っており、香典袋をのせて簡単に包めます。初心者におすすめ。

- 爪付き袱紗:爪や紐で留められるタイプ。スマートで安心感があります。

- 金封袱紗:ポケット式で香典袋を入れるだけ。持ち運びに便利です。

弔事用袱紗の選び方

葬儀や告別式には黒やグレー、濃紺などの弔事用袱紗を使用します。紫の袱紗を1枚持っておくと、慶弔両方に使えて便利です。

素材はシルクやレーヨン、ポリエステルなど、場にふさわしく扱いやすいものを選びましょう。伝統的なちりめんも人気です。

頻繁に使う方には、台付きやポケット式のものが実用的です。

袱紗が用意できない時の代用品

急な訃報で袱紗が手元にない場合は、落ち着いた色のハンカチや風呂敷で代用可能です。できるだけ無地や控えめなデザインを選び、香典袋が傷まないよう丁寧に包みましょう。最近では100円ショップでも簡単に購入できます。

香典を包む手順

基本の包み方(風呂敷型)

- 袱紗を広げ、香典袋を中央やや右寄りに置く

- 右→下→上→左の順で折りたたむ

- 左側の端をかぶせて完成

風呂敷型は四辺をきちんと揃え、シワが目立たないようにするのがポイントです。

台付き・爪付き袱紗の使い方

- 台付き:香典袋を台にのせ、上からカバー部分をかぶせるだけで完了

- 爪付き:香典袋を中に入れ、布を折って爪で固定します

どちらも形が崩れにくく、初めてでも安心して使えます。

包む際の注意点

- 香典袋が折れたり水引が乱れたりしないように注意

- きれいに包むため、中心からずれないよう配置する

- 包み終わった後は、袱紗の向きを再確認(爪や留め具が左側にくるのが基本)

事前に練習しておくと、急な場面でも落ち着いて対応できます。

香典の渡し方と受付マナー

渡すタイミングと動作

受付で順番が来たら、袱紗から香典袋を取り出し、表書きが相手に読める向きで両手で渡します。あらかじめ袱紗から出しておくのはNG。受付直前にスムーズに取り出せるよう、バッグの中で準備しておくと安心です。

渡す時の言葉遣い

香典を渡す際には、一言お悔やみの言葉を添えます。

- 「このたびはご愁傷様です」

- 「ご霊前にお供えください」

受付では静かに丁寧な態度を心がけましょう。長く話し込まず、後ろの方への配慮として、なるべくスムーズに対応することが大切です。

まとめ

弔事の場では、香典の金額や袱紗の使い方、受付での振る舞いなど、基本的なマナーを理解しておくことが大切です。慌てず、心を込めて対応できるように準備しておきましょう。

- 香典は関係性に応じた金額を包み、忌み数を避ける

- 香典袋は宗教に合った表書きをし、丁寧に包む

- 袱紗は紫色など慶弔両用のものが便利

- 受付では落ち着いた動作と短いお悔やみの言葉で対応

正しいマナーを守ることで、ご遺族や故人への敬意がしっかり伝わります。いざという時のために、1セット準備しておくと安心です。