喪主を任された方へ:お通夜・告別式・火葬の流れと役割ガイド

喪主とは?はじめに押さえたい基本知識

喪主とはどんな役割を担うのか

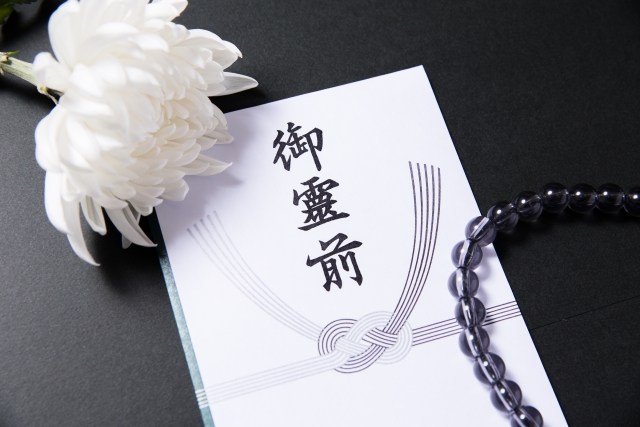

喪主とは、故人の家族や親族を代表して葬儀を執り行う人のことです。配偶者や長子が務めることが多く、葬儀全体の進行や挨拶など、中心的な役割を担います。故人を穏やかに見送るために、遺族や参列者への対応を丁寧に行うことが求められます。

初めて喪主を務める人が不安なく動くために

慣れない場面で緊張するのは当然です。まずは葬儀の流れ(通夜・告別式・火葬)を把握しましょう。そして、自分の役割やタイミングを事前に確認しておくと、当日も落ち着いて対応できます。葬儀社のサポートを積極的に活用するのも安心材料の一つです。

喪主としてのマナーと心構え

喪主は「葬儀の顔」となる存在です。服装は黒の喪服を基本に、控えめで清潔感ある身だしなみを心がけましょう。挨拶や参列者への対応も誠意を込めて行いましょう。僧侶やスタッフへの礼儀を忘れず、落ち着いた態度を意識することが大切です。

家族や葬儀社とどう連携するか

喪主がすべてを抱える必要はありません。家族と協力して故人の希望や宗教的背景を確認し、葬儀社と細かく打ち合わせましょう。当日はスタッフの指示に従いながら、親族や参列者に適切に対応できるよう準備しておくことが大切です。

【お通夜】流れと喪主の役割

一般的なお通夜の進行

お通夜は、故人と最後の夜を過ごす大切な儀式です。喪主や遺族が受付で参列者を迎え、読経・焼香が行われます。地域や宗派により異なりますが、式の所要時間は1時間前後が一般的です。その後、参列者と共に食事を囲む「通夜振る舞い」が行われます。

お通夜に向けた主な準備事項

喪主が事前に行う準備は以下の通りです。

- 会場・祭壇の配置確認

- 親族・関係者への案内連絡

- 僧侶との挨拶や進行の確認

- 香典・弔電の管理方法の準備

- 挨拶内容の練習

事前準備がしっかりできていれば、当日も落ち着いて進行できます。

喪主としての挨拶の基本

お通夜では参列者への感謝を伝える簡潔な挨拶が求められます。たとえば、

「本日はお忙しい中、故◯◯のためにお越しいただき誠にありがとうございます。家族一同、心より感謝申し上げます。」

といった内容で十分です。心を込めて丁寧に伝えることが何より大切です。

通夜振る舞いでの対応とマナー

喪主は末席に座り、来賓や年長者を上座に案内しましょう。食事内容は事前に葬儀社と相談し、アレルギーや宗教的配慮も検討を。会話は故人の思い出を中心に、落ち着いた雰囲気を意識してください。

【告別式・火葬】流れと喪主の務め

告別式での喪主の役割

告別式は、参列者全員が故人と最後のお別れをする場です。喪主は冒頭で感謝の挨拶を行い、進行中も弔問者への応対や式の締めくくりなど、多くの役割を担います。葬儀社との連携を意識し、落ち着いた対応を心がけましょう。

火葬時の動きと喪主の心構え

告別式の後は火葬場へ移動し、「納棺の儀」で故人に花や愛用品を納めます。喪主は葬儀社の案内に従いながら、ご遺族や参列者の動きに気を配ります。初めての場面でも、無理をせず周囲のサポートを受けることが大切です。

葬儀での挨拶例

葬儀での喪主挨拶は、形式よりも感謝の気持ちを丁寧に伝えることが大切です。

「本日はご多用の中、故◯◯の葬儀にご参列いただき誠にありがとうございます。生前のご厚情に深く感謝申し上げます。」

といった簡潔な内容で、誠実さが伝われば十分です。

喪主が意識すべき葬儀マナー

喪服は黒が基本で、派手なアクセサリーは避けましょう。式中の表情や姿勢も控えめに保ち、香典や弔問の対応も丁寧に行います。香典返しの準備も忘れず、失礼のないよう配慮が必要です。

葬儀後に喪主が行うこと

香典返しの準備

香典返しは、いただいた香典の1/3〜1/2相当の品を目安に贈るのが一般的です。四十九日を目安に郵送するケースが多いですが、即日返しを行う地域もあります。参列者のリストをもとに漏れなく手配しましょう。

初七日・四十九日の法要準備

初七日は葬儀当日に行うことも多く、四十九日は納骨とあわせる場合もあります。会場や僧侶の手配、墓地の準備などを早めに進めておくと安心です。家族と相談しながら、無理のない形で進めましょう。

事務手続きの整理と対応

葬儀後には、死亡届の提出・保険金請求・口座の名義変更など、さまざまな手続きが必要です。期限があるものも多いため、優先順位をつけて計画的に進めることが大切です。行政や葬儀社のサポートも活用しましょう。

参列者への感謝を丁寧に伝える

香典返しや挨拶状に加え、電話や手紙で個別にお礼を伝えるのも心温まる対応です。供養の食事会を開く場合も、控えめで感謝の気持ちを込めた振る舞いを心がけましょう。

喪主として知っておきたいその他のポイント

よくある不安:「何から始めるべき?」

まずは葬儀社との打ち合わせが第一歩です。進行・挨拶・香典返しなど、必要な情報を確認しながら整理しましょう。経験豊富なプロに相談することが、スムーズな葬儀への近道です。

葬儀社との上手な付き合い方

葬儀社とは、最初の打ち合わせ段階から丁寧に連携を。具体的には、通夜や告別式、火葬の具体的なスケジュール、参列者への案内、供花や香典の受付の準備などを葬儀社と相談しながら決めていきます。

特に重要なのは、費用面での透明性です。事前に見積もりの内容ををしっかり確認し、不明な点は遠慮せず質問しましょう。必要のないオプションはカットするなど、調整も可能です。準備期間が短い場合は、優先順位を明確にして、一つずつ対応していくことがポイントです。

遺族としての心配りと振る舞い

喪主であると同時に遺族としても、多くの人に接する場面が増えます。一人ひとりに丁寧な感謝の言葉を伝え、悲しみの中でも冷静な態度を保つよう心がけましょう。親族と役割を分担することも負担軽減につながります。

まとめ

喪主は、故人を見送る大切な役割を担う存在です。お通夜から告別式、火葬、そして葬儀後の法要や手続きまで、多くの場面で落ち着いた対応が求められます。

初めての経験でも、基本的な流れとマナーを押さえておけば安心です。家族や葬儀社の協力を得ながら、無理せず進めましょう。葬儀は悲しみの中でも、故人を心から送り出す大切な時間です。喪主として心を尽くすことで、その思いがきちんと伝わります。